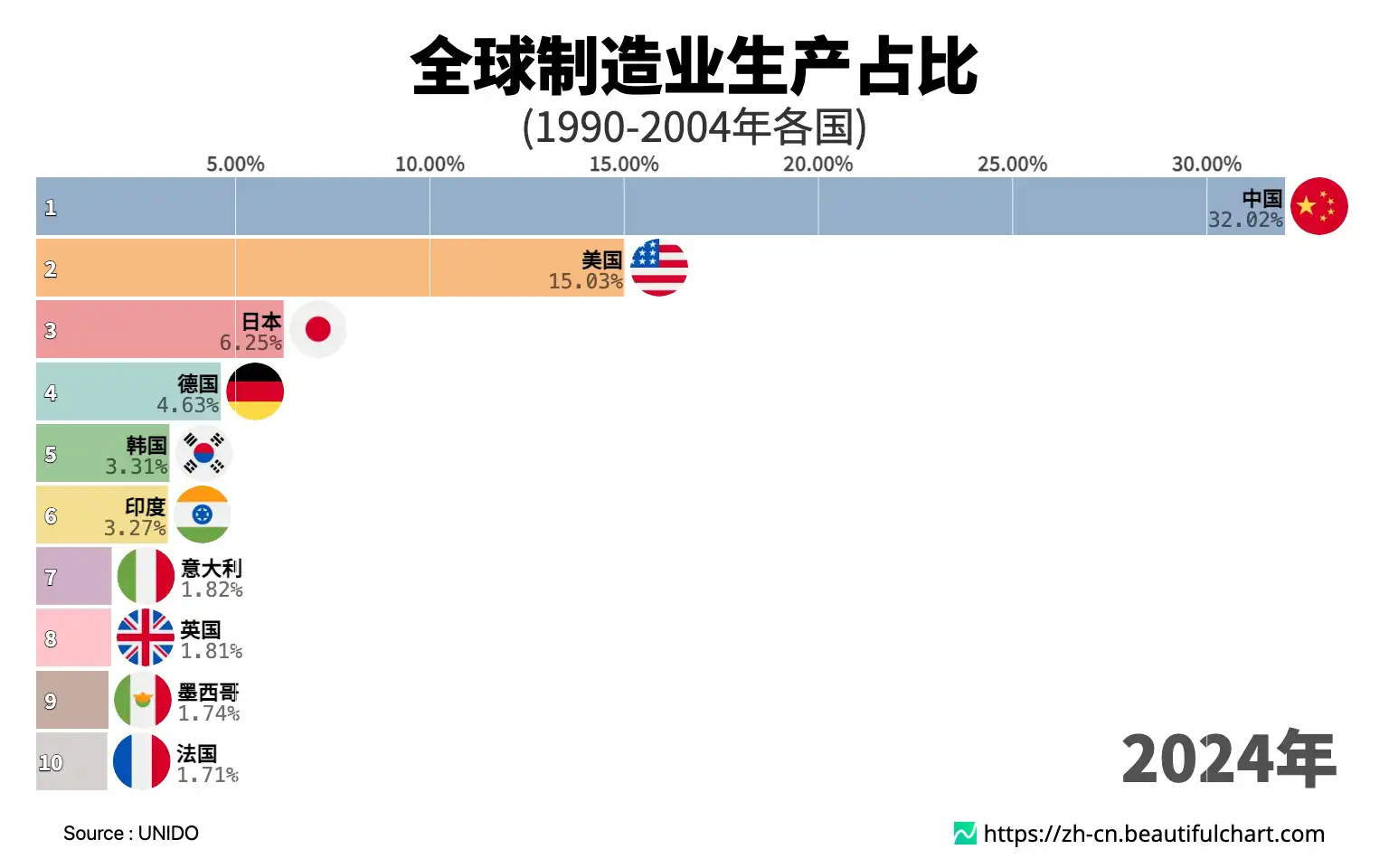

根据最新数据显示,中国在全球制造业中的主导地位日益巩固,占据了全球近三分之一的产出份额。美国位居第二,但其份额与中国相比有显著差距。与此同时,日本和德国等传统制造业强国继续保持在全球前五名的位置,但面临着新兴经济体的激烈竞争。

制造业产出是指一个国家在特定时期内通过制造业活动所创造的商品和服务的总价值。它通常是衡量一个国家工业实力和经济健康状况的关键指标,反映了其在全球供应链中的地位和竞争力。

在过去三十年中,全球工业生产格局经历了翻天覆地的变化。这不仅仅是数字的增减,更是全球经济力量、技术创新和供应链结构的深刻重塑。从20世纪末到21世纪的今天,各国在世界工厂中的角色发生了戏剧性的转变,勾勒出一幅新的全球经济地图。

东方巨龙的崛起:中国制造业的飞跃

最引人注目的变化无疑是中国的崛起。从1990年代初期仅占全球制造业产出的不到4%,到如今占据近三分之一的份额,中国完成了史诗级的工业化进程。这一飞跃得益于多种因素的协同作用:庞大且具有成本效益的劳动力、大规模的基础设施投资、积极的对外开放政策以及完整的产业配套能力。最初,中国作为“世界工厂”,主要承接劳动密集型的加工组装环节。然而,随着时间的推移,中国制造业开始向价值链上游攀升,在电信设备、高速铁路、新能源汽车和消费电子等领域取得了全球领先地位。“中国制造”不再仅仅是廉价产品的代名词,而是日益与技术创新和规模化生产联系在一起。这一转变不仅重塑了中国自身的经济结构,也深刻影响了全球贸易流动和生产布局。

传统工业巨头的战略调整

面对新兴力量的崛起,美国、日本、德国等传统工业强国经历了战略性的调整。虽然它们在全球总产出中的相对份额有所下降,但这并不意味着其工业实力的衰退。相反,这些国家选择将重心从规模扩张转向价值提升。美国凭借其在航空航天、生物制药、半导体设计和信息技术等尖端领域的强大创新能力,依然保持着重要的影响力。其制造业的特点是高度依赖研发和技术突破。德国则以其“工业4.0”战略引领全球智能制造的潮流,其在高端机械设备、汽车工程和化工领域的优势难以撼动。德国经济的支柱——庞大的“隐形冠军”中小企业群体,为其工业体系注入了强大的韧性和专业性。日本在机器人、精密仪器、光学和新材料等领域保持着卓越的技术优势。这些国家通过聚焦于高附加值、技术密集型的产业环节,在全球制造业生态系统中扮演着不可或缺的创新引擎和标准制定者角色。

全球供应链的多元化趋势

近年来,全球供应链的布局呈现出明显的多元化趋势。随着中国劳动力成本的上升以及地缘政治风险的增加,许多跨国企业开始寻求“中国+1”的策略,以分散风险、确保供应稳定。这为其他新兴经济体带来了发展机遇。印度、韩国、墨西哥、印度尼西亚和土耳其等国家,凭借各自的人口红利、地理位置优势或特定产业基础,在全球制造业中的地位稳步提升。例如,韩国在半导体和显示面板领域占据主导地位,印度在制药和软件服务方面表现出色,而墨西哥则得益于与北美市场的紧密联系,成为汽车和电子产品的重要生产基地。这种多元化趋势虽然在短期内可能导致供应链的复杂性增加,但从长远来看,有助于构建一个更具韧性和平衡性的全球生产网络。

未来展望:技术与地缘政治的影响

展望未来,技术创新和地缘政治将是塑造全球制造业格局的两大关键变量。人工智能、物联网、3D打印和可持续能源等前沿技术将进一步推动生产方式的变革,催生新的商业模式和产业形态。自动化和智能化将重新定义劳动力的角色,对各国的教育和技能培训体系提出新的要求。与此同时,贸易保护主义、国家安全审查以及围绕关键技术的国际竞争等地缘政治因素,将继续对全球供应链的走向产生深远影响。各国政府的产业政策,如推动制造业回流(Reshoring)或近岸外包(Near-shoring),也将在重塑全球工业版图中扮演重要角色。在这个充满变革的时代,能够成功融合技术创新、优化产业结构并适应地缘政治变化的国家,将在未来的全球制造业竞赛中占据有利地位。

重点内容

中国的崛起与制造业格局的重塑

- 中国的制造业份额从一个次要角色成长为占主导地位的领导者。

- 这一转变将全球制造业的中心转移到了亚洲。

- 它对全球供应链产生了重大影响,改变了商品的生产和流动方式。

传统强国的份额变化

- 在过去三十年中,美国、日本和德国的相对份额有所下降。

- 尽管份额下降,但它们仍然是高价值和专业化制造业的领导者。

- 这些国家正专注于创新和先进技术,以保持其全球竞争力。

新兴经济体的角色

- 印度、墨西哥和印度尼西亚等国家正在扩大其制造业足迹。

- 它们提供较低的劳动力成本和不断增长的国内市场,吸引了外国投资。

- 这表明全球制造业正朝着更多元化的方向发展,而不仅仅局限于少数几个国家。

排名前列

第1名 中国 32.02%

中国以全球近三分之一的制造业产出份额,无可争议地成为世界第一大工业国。这一地位的取得,源于其庞大的国内市场、完善的基础设施、完整的产业链条以及过去几十年积累的规模化生产经验。从服装鞋帽到智能手机和无人机,中国生产的商品种类繁多,深度融入全球消费者的日常生活。近年来,中国正积极推动产业升级,从“中国制造”向“中国智造”转型,大力投资于半导体、新能源汽车、航空航天和生物技术等高科技领域,力图在全球价值链中占据更有利的位置。

第2名 美国 15.03%

美国作为世界第二大制造业国家,其优势主要体现在高科技和高附加值领域。尽管在总份额上与中国的差距明显,但美国在航空航天、军工、生物制药、半导体设计和高端医疗设备等前沿行业拥有强大的技术壁垒和创新能力。硅谷的科技巨头与传统的工业巨头共同构成了美国制造业的核心竞争力。此外,美国拥有世界顶尖的研究型大学和实验室,为制造业的持续创新提供了源源不断的人才和技术支持。近年来,通过实施制造业回流政策,美国也在努力重振部分传统工业,以增强其供应链的韧性。

第3名 日本 6.25%

日本制造业以其精益求精的工匠精神、卓越的产品质量和在特定领域的深度技术积累而闻名于世。虽然面临人口老龄化和国内外市场竞争加剧的挑战,但日本在汽车、工业机器人、光学仪器、精密化工和新材料等领域依然保持着全球领先地位。丰田、索尼、松下等品牌是高品质和技术创新的代名词。日本企业高度重视研发,并致力于开发能够解决社会问题(如老龄化和环境问题)的先进技术,这为其制造业的未来发展提供了明确的方向。

第4名 德国 4.63%

德国是欧洲最大的经济体和全球领先的工业强国,其制造业的核心是强大的汽车工业、高端机械设备制造、化工和电气工程。德国以“工业4.0”战略引领全球智能制造的发展方向,致力于将信息技术与传统工业生产深度融合。大众、西门子、巴斯夫等巨头企业享誉全球,但德国制造业的真正基石是数以千计的中小型“隐形冠军”企业,它们在各自的细分市场中占据着世界领先地位。这种独特的经济结构赋予了德国制造业极强的稳定性和竞争力。

第5名 韩国 3.31%

韩国在战后几十年内实现了惊人的工业化,成为全球制造业的重要一员。其制造业以大型企业集团(财阀)为主导,在半导体、智能手机、显示面板、汽车和造船等领域具有强大的国际竞争力。三星和LG的电子产品遍布全球,而现代汽车也在国际市场上占据重要份额。韩国制造业高度依赖出口,并对技术创新和研发投入巨大。政府的积极产业政策和对关键技术领域的战略支持,是韩国制造业成功的关键因素之一。

| 排名 | 名称 | 指标 |

|---|---|---|

第1名 | 32.02% | |

第2名 | 15.03% | |

第3名 | 6.25% | |

第4名 | 4.63% | |

第5名 | 3.31% | |

第6名 | 3.27% | |

第7名 | 1.82% | |

第8名 | 1.81% | |

第9名 | 1.74% | |

第10名 | 1.71% | |

第11名 | 1.63% | |

第12名 | 1.56% | |

第13名 | 1.39% | |

第14名 | 1.33% | |

第15名 | 1.17% | |

第16名 | 1.07% | |

第17名 | 1.04% | |

第18名 | 1.03% | |

第19名 | 0.99% | |

第20名 | 0.74% |